Attribuito a Francesco Vanni; olio su tela, Siena 1600 c.a . Flagellazione di Cristo in Terra. Scheda peritale, report studi e percorsi d'attribuzione.

Struggente dipinto degli ultimi anni del '500 o primi del '600, non firmato, attribuito a Francesco Vanni forse con aiuti di bottega. Cm. 127 x 100 La rappresentazione notturna mostra Gesù disteso a terra con una catena al collo e legato con una corda all'avambraccio sinistro. Trattenuto da due torturatori uno dei quali, muscoloso, fa oscillare il braccio destro per colpirlo, mentre lo calpesta con il piede destro. Si intravede anche un piccolo fascio di spine a terra a destra, destinato alla successiva flagellazione. Gesù, indossando solo un panno intorno alla vita, sopporta soffrendo e li lascia fare. Sullo sfondo di sinistra è raffigurata la penitenza di san Pietro, che si torce le mani in segno di rammarico ed altre figure che sopraggiungono.

Appare verosimile l'attribuzione del dipinto a Francesco Vanni, forse con aiuti di bottega. Si osserva infatti che la figura del torturatore, la più interessante pittoricamente, sia di probabile mano diretta del maestro, mentre le altre figure possono essere state realizzate con un'aiuto di bottega.

Infatti, confrontando il volto di cristo e altri dettagli del corpo del nostro dipinto con un'altra flagellazione del Vanni dalla diversa composizione conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna (vedi figure di confronto qui a seguire con dettagli della flagellazione di Vienna), pur essendo evidenti le analogie espressive ed i tratti dei lineamenti, il nostro dipinto appare come una realizzazione forse leggermente più frettolosa rispetto a quello di Vienna. Forse una committenza un pò meno “illustre”?

Altre osservazioni a supporto della attribuzione a Francesco Vanni e alla sua bottega: 1. Stile e composizione: Il trattamento del corpo di Cristo, il dinamismo delle figure e il forte contrasto chiaroscurale richiamano lo stile tardo-manierista senese, in particolare quello di Francesco Vanni (1563-1610) Vanni spesso rappresentava scene religiose con intensità emotiva e impianti teatrali. 2. Tavolozza e luci: I toni caldi, la modulazione della luce e le ombre profonde sono tipiche della pittura italiana a cavallo tra il tardo Cinquecento e i primi del Seicento. Questo è coerente con le opere di Vanni e dei suoi collaboratori. 3. Anatomia e movimento: Il corpo di Cristo e le pose tese dei carnefici ricordano opere simili del Vanni (es. “Flagellazione di Cristo” e altre pale d’altare). La cura nell’anatomia e la drammaticità delle posture sono caratteristiche del suo linguaggio visivo. 4. Dimensioni: Le misure 127 x 100 cm sono compatibili un’opera destinata a devozione privata o a una cappella minore, comune per dipinti della sua scuola. Altre affinità stilistiche della nostra opera con altre opere di Francesco Vanni 1. Composizione e drammaticità

Il dipinto presenta una scena intensa e dinamica, con figure in movimento e un forte coinvolgimento emotivo. Questo approccio è coerente con lo stile di Vanni, che spesso rappresentava scene religiose con una teatralità marcata. Ad esempio, nel Matrimonio mistico di Santa Caterina da Siena (circa 1600), Vanni utilizza pose espressive e un'illuminazione drammatica per enfatizzare l'emozione del momento . 2. Uso del chiaroscuro

L'uso del chiaroscuro nel nostro dipinto, con forti contrasti tra luce e ombra, è caratteristico delle opere di Vanni. Nella Madonna in adorazione del Bambino, ad esempio, Vanni impiega il chiaroscuro per creare profondità e accentuare le emozioni delle figure . 3. Trattamento delle figure e dei panneggi

Le figure nel nostro dipinto mostrano una cura particolare nei dettagli anatomici e nei panneggi, con linee fluide e movimenti naturali. Questo è in linea con lo stile di Vanni, che nelle sue opere, come La Madonna degli Angeli venerata dai santi Francesco e Restituta, dimostra una maestria nel rendere i tessuti e le posture delle figure .

Altre opere di Francesco Vanni utili per il confronto e lo studio: 1. "Cristo alla colonna" – Palazzo Arcivescovile di Siena

Questa rappresentazione della flagellazione di Cristo mostra un uso drammatico del chiaroscuro e una composizione intensa, elementi che potrebbero essere paragonati al nostro dipinto. 2. "Salita al Calvario e svenimento della Vergine" del 1596 – Kunsthistorisches Museum, Vienna

Quest'opera evidenzia la teatralità e l'espressività tipiche di Vanni, con figure dinamiche e un forte impatto emotivo. 3. "Crocifissione con Vergine, san Francesco e santa Caterina" – Museo della Cattedrale, Lucca

In questa composizione, Vanni utilizza un'illuminazione drammatica e una disposizione delle figure che potrebbe offrire spunti per il confronto. 4. "Canonizzazione di Santa Caterina" (1600) – Casa-Santuario di Santa Caterina da Siena, Siena

L'opera presenta una scena solenne con una composizione complessa e un uso sapiente della luce, caratteristiche che possono essere confrontate con il noatro dipinto. 5. "Caduta di Simon Mago" (1603) – Museo Petriano, Città del Vaticano

Questa pala d'altare mostra una scena drammatica con un uso marcato del chiaroscuro e una composizione teatrale, elementi presenti anche nel nostro dipinto. Altre osservazioni : 1. Disegno e anatomia

Le anatomie sono ben costruite: i corpi hanno proporzioni corrette e volumi credibili, con una resa plastica convincente. La figura centrale (Cristo) è particolarmente riuscita: il modellato del torso e delle membra è fluido, il peso corporeo è ben reso e la torsione del busto mostra una mano esperta. Il corpo del carnefice a destra mostra un’ottima comprensione della muscolatura e del movimento. Le ombre nei muscoli sono modulate con maestria, suggerendo tridimensionalità senza eccessi. Il volto del carnefice a sinistra è molto espressivo, tratteggiato con sensibilità e un certo gusto per il dramma psicologico. Questo è coerente con l’ambiente manierista toscano e in linea con la scuola senese di fine Cinquecento.

2. Composizione e dinamismo

La scena è ben orchestrata, con un ritmo diagonale che guida l’occhio dell’osservatore da destra verso sinistra, seguendo l’azione. I gesti delle figure sono intensi e teatrali, coerenti con la pittura devozionale del primo Seicento. Il dramma è accentuato dal contrasto tra il corpo nudo e luminoso di Cristo e le figure che lo circondano.

3. Chiaroscuro e luce

Il chiaroscuro è ben gestito: le fonti luminose sembrano concentrate per evidenziare Cristo e i suoi tormentatori, lasciando lo sfondo in penombra. Questo uso della luce come mezzo espressivo è in linea con la pittura controriformata e ricorda non solo Vanni, ma anche artisti come Cigoli o Passignano.

4. Trattamento dei panneggi

I panneggi sono ben resi, con pieghe profonde e un buon senso del peso e del movimento. La tunica arancio e la camicia bianca del carnefice a destra sono dipinte con sicurezza e contribuiscono alla tensione compositiva. Il panneggio arancione è reso con pennellate precise e una luce che modella realisticamente le pieghe. C'è una qualità vibrante e intensa nella stoffa che indica una mano esperta. Il trattamento del bianco (la camicia strappata) è altrettanto raffinato, con un uso del chiaroscuro che amplifica l’effetto drammatico della scena. 5. Volti ed espressioni : I volti sono espressivi ma non caricati: Cristo ha un’espressione sofferente e rassegnata, mentre i carnefici mostrano sforzo e durezza. Questo equilibrio è un segno di qualità, perché evita eccessi teatrali pur comunicando l’intensità della scena. 6. Fondo architettonico e paesaggio : Il castello notturno e il personaggio in penombra a sinistra sono dipinti con una tavolozza notturna raffinata. La figura anziana sullo sfondo, vestita di bruno, verosimilmente San Pietro, aggiunge profondità narrativa e crea un interessante contrasto psicologico con l’azione in primo piano. Questo tipo di costruzione è molto tipico della pittura devota senese. 7. Tecnica pittorica : Le pennellate non sono visibili in modo marcato: tutto è ben fuso, segno di un pittore professionista. L’incarnato non è piatto ma costruito a velature, con attenzione ai toni intermedi (particolarmente sul busto del carnefice e nel corpo di Cristo). Non si vedono segni di rigidità da copista; le figure sono concepite in modo originale, non imitate. Valutazione finale della qualità Il livello esecutivo è alto. Non siamo davanti a un’opera seriale o devozionale di basso livello, ma a un dipinto che rivela ottima padronanza tecnica, consapevolezza compositiva e narrativa e raffinatezza luministica L' attribuzione alla bottega di Francesco Vanni è del tutto verosimile, se non addirittura di mano direttamente all’artista. Alcuni elementi, come la compostezza psicologica dei volti e l’illuminazione tagliente, fanno pensare anche a collaboratori come Ventura Salimbeni o Rutilio Manetti, ma lo spirito resta pienamente in linea con Vanni e la sua scuola. Report condizioni di conservazione: opera in patina, ben leggibile, con colori preservati anche se lievemente attenuati dalla vernice protettiva patinata. Piccole circoscritte cadute di colore ritoccate in occasione di un restauro probabilemente all'inizio del '900 quando il dipinto è stato anche foderato a scopo conservativo (vedi report riflettografia UV nella foto a seguire)

L'affascinante storia delle flagellazioni dei Vanni.

Si narra di un'altra copia / versione di questo dipinto, l'originaria di Francesco Vanni che si trovava nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere a Roma andata distrutta; pala d'altare, di cui rimangono i disegni preparatori. Tale flagellazione è stata realizzata in più versioni e copie dai Vanni (padre e figlio) nella loro Bottega in Siena, alcune arrivate fino a noi. Tra queste un'altra similare fragellazione dell'inizio del XVII secolo, che oggi è appesa nel corridoio tra la Chiesa Nuova e l'Oratorio dei Filippini a Roma (quest'ultima appare molto simile alla nostra opera, anche per la collocazione della semicolonna centrale ancor oggi conservata a Santa Prassede a Roma, e per altri dettagli affini agli schizzi preparatori del Vanni oggi conservati nella Biblioteca Comunale a Siena n. S.III.10/13 r. come ad esempio gli stivali del torturatore (figura di confronto disegno a seguire).

Tre versioni attribuite anch'esse della bottega dei Vanni sono note a a Siena (vedi Wegman 1979). Sono note inoltre altre copie posteriori della flagellazione in argomento, realizzate nel secolo XVII° tra cui una francese di Jérémie le Pileur (fl.1619-1638), conservata al Musée des Beaux-Arts de Tours [n.1825-1-51].

Segnaliamo inoltre la stessa versione, molto simile al nostro dipinto, probabilmente dipinta con l'aiuto di uno specchio che orienta la scena nella direzione opposta oggi conservata Convento di S. Maria in Vallicella in Roma, che la Sovraintedenza del Lazio data 1650 c.a e attribuisce al figlio di Francesco Vanni, Raffaello visibile a questo collegamento e confrontata nella foto a seguire:

flagellazione di Cristo dipinto, 1650 - 1657

In Emilia Romagna, presso la diocesi di Imola è conservata un'altra versione/ copia del primo '600 della nostra flagellazione attribuita a Garbieri Lorenzo, 1580-1654 Vedi contronto fotografico fra le due opere al n. 4 visibile a questo collegamento e nella fotoquia seguire :

fagellazione di Cristo dipinto

così descritta :

“Il Villa dice di aver veduto di questo quadro una stampa col nome G.Battista Gabbioni, pittore imolese. Sia il Villa che il Buscaroli, concordano nell'attribuzione al Garbieri, interessante esponente della scuola seicentesca emiliana” .

Altre successive copie del pieno e inoltrato '600, sicuramente non della bottega dei Vanni sono state esitate nel corso degli anni da diverse case d'asta con attribuzioni errate, come “scuole napoletana o spagnola o addirittura fiamminga”, oppure “pittore caraveggesco”.

Susan Wegner (Susan Wegner, 'Ulteriori note sulle opere di Francesco Vanni per i committenti romani' in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 23. Bd., H. 3 (1979), p.316), scrive della versione originaria andata distrutta in Roma: "La Flagellazione era posta su un altare a destra dell'altare principale, vicino a una porta che conduceva alla cripta. Il dipinto era in pessime condizioni all'inizio dell'Ottocento (riferisce il Romagnoli - Manoscritto ca. 1830 voi. Vili, p. 599), e fu rimosso e probabilmente distrutto quando l'intero altare fu sostituito da un altare moderno durante i lavori di ristrutturazione della fine dell'Ottocento. Baglione (ed. 1733, p. 105) riferì che il dipinto di Vanni era stato inviato a Roma da Siena, e Nava Cellini notò che Vanni era stato pagato tramite intermediari a Siena.

Leggiamo nel testo del Riedl “disegni dei barocceschi senesi” pubblicato nel 1976 :

“Le fonti ci tramandano che il Vanni fornì per la chiesa titolare del cardinale Sfondrato, cioè santa Cecilia in Trastevere a Roma, due quadri : una rappresentazione della Morte di santa Cecilia e una Flagellazione di Cristo, che non sono riuscito a rintracciare.

Il Mancini (ed. 1956, voi. I, p. 82) cita un « Christo Battuto per terra »; il Baglione (ed. 1733, p. 105) ricorda « un Cristo alla colonna battuto, e per terra gettato, che un manigoldo lo calpesta, assai devoto. E questi due quadri egli da Siena li mandò ». Il Romagnoli (Manoscritto ca. 1830 voi. Vili, p. 599) menziona la Flagellazione come ampiamente rovinata (« poco però può aver vita »). Secondo la Nava Celimi (1969, p. 40, nota 30) negli anni 1601 e 1602 i pagamenti per la Flagellazione venivano trasferiti da Roma a Siena.

Nella raccolta Chigi Saracini a Siena si conserva un piccolo dipinto ad olio con la Flagellazione, il quale corrisponde alle vecchie descrizioni; dovrebbe trattarsi però di una copia della bottega più che di un modello di mano del Vanni stesso. La composizione ha in comune con la Morte di santa Cecilia la forma di lunetta, c'è anche una corrispondenza formale, vistosa, fra il Cristo caduto e la Santa giacente. Tuttavia la Morte di santa Cecilia e la Flagellazione non sembrano essere serviti come pendants. Gli schizzi sul nostro foglio preparano la Flagellazione senza avvicinarsi troppo alla stesura del quadretto Chigi Saracini, ma non fa parte di questa scena la figura centrale, che si riferisce ad una Negazione di san Pietro (cfr. n. 46)

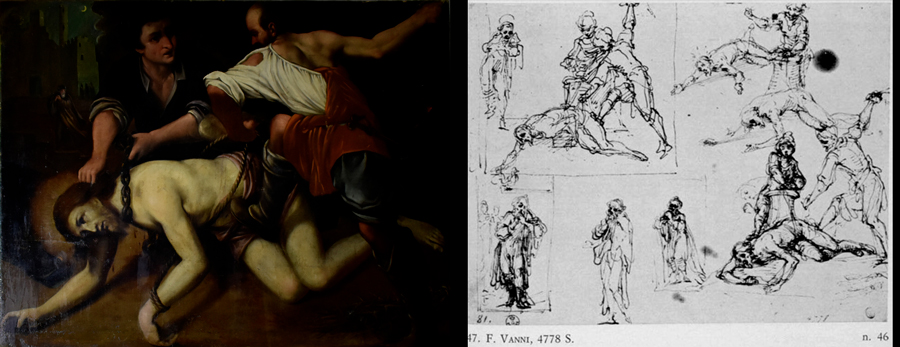

46. - SCHIZZI PER UNA FLAGELLAZIONE E PER UNA NEGAZIONE DI SAN

PIETRO, n. 4778 S. Fig. 47 202 x 273 — Penna, carta bianca. Coli.: Santarelli (L. 907). Bibl.: Cat. SANTAHEIXI, 1870, p. 341, n. 81. Vedi figura di confronto con il nostro dipinto qui a seguire

I tre schizzi per una Flagellazione, sono probabilmente pensieri per il quadro già nella chiesa di santa Cecilia in Trastevere (cfr. n. 45). Soprattutto la stesura a destra in basso contiene elementi della composizione, come è tramandata dal quadretto Chigi Saracini.

Le quattro varianti dell'uomo in piedi sono riferibili ad una Negazione di san Pietro per la quale esistono un disegno compositivo al Louvre, n. 1978, e uno studio per la serva alla Biblioteca Comunale di Siena, n. S.I.5/11 v. Con questo foglio e con quello precedente è in rapporto un disegno con schizzi per la Flagellazione nella Biblioteca Comunale a Siena, n. S.III.10/13 r..”

Esiste un'altro schizzo preparatorio del Vanni di questa scena, oggi conservato al Fitzwilliam museum di Cambridge (Vedi figura di confronto disegni con il nostro dipinto).

Francesco Vanni (Siena, 1563 – Siena, 26 ottobre 1610)

Il Vanni evolve il suo stile dal Manierismo ed è considerato un pittore barocco. Subì gli influssi e il fascino dell'arte di Raffaello, di Federico Barocci e di Annibale Carracci.

Ebbe come maestro il suo patrigno Arcangelo Salimbeni. A quindici anni circa si trasferì a Bologna dove forse lavorò con Bartolomeo Passarotti.

Negli anni ottanta del Cinquecento ritornò a Siena, dove si dedicò a numerose opere d'arte sacra, commissionate per rispettare i nuovi canoni della Controriforma. Realizza l'altare di Sant'Ansano, evangelizzatore e protettore della città, nel Duomo di Siena e l'altare maggiore nella chiesa di San Niccolò in Sasso.

Nel 1595 realizzò una pianta di Siena che è stata definita "una fotografia ante litteram".

Con un'abilità ancora inusuale per i tempi, la città è ripresa "a volo d'uccello". Si pensi a quanto rudimentali fossero ancora gli strumenti per le rilevazioni del terreno nonostante il progresso rinascimentale.

Dal 1600 al 1604 è a Roma dove realizza una pala d'altare nella Basilica di San Pietro e altre opere.

Muore nel 1610 e viene sepolto nella chiesa di San Giorgio a Siena, dove un monumento commemorativo in controfacciata fatto costruire dai figli lo ricorda.

La sua opera proseguì dopo la sua morte nella bottega di famiglia diretta dal figlio Raffaello, anch'egli pittore.

Bibliografia:

L'arte a Siena sotto i Medici: 1555-1609, catalogo a cura di Fiorella Sricchia Santoro, (Palazzo Pubblico, Siena, 3.5.-15.9.1980), Roma, De Luca, 1980.

Alessandro Bagnoli, Gli inizi di Francesco Vanni, in Prospettiva, 82.1996, p. 84-94.

Jane Turner (a cura di), The dictionary of art, XXXI ad vocem, New York, Grove; London, Macmillan, 1996

Cristiana Garofalo, Francesco Vanni: (Siena, 1563-1610), in: Nel segno di Barocci: allievi e seguaci tra Marche, Umbria, Siena. Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, (a cura di Anna Maria Ambrosini Massari e Marina Cellini), Milano, Motta, 2005, pp. 346-369.

|